2025年10月22日下午,第三十二届中国汽车工程学会年会暨展览会开幕式暨全体大会在重庆科学会堂举行,会上中国汽车工程学会理事长张进华正式发布了为中外汽车业所广泛关注的《节能与新能源汽车路线图3.0》(以下简称《路线图3.0》)。

与2016年、2020年分别发布的《节能与新能源汽车技术路线图1.0》和《节能与新能源汽车技术路线图2.0》相比,《路线图3.0》从视角内容到研究框架,从细节指标到宏观愿景,充满鲜明的时代特色,秉承了前瞻性、系统性、科学性、继承性、开放性、公益性的原则。

技术路线图3.0以“1+5+26”为研究框架,同构“汽车产品”与“汽车制造”技术路线图,围绕1个产业总体、5大技术群和26个专题领域展开。

面向2040:

28年达峰、新能源渗透率8成以上

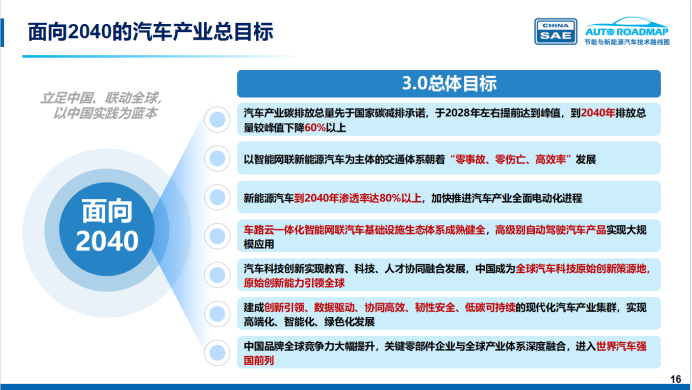

《路线图3.0》创造性地提出了面向2040年我国汽车行业总目标,这既是《路线图3.0》的总体目标,更是进军未来的“号角”。

张进华在大会上这样介绍《路线图3.0》的七大总体目标:“汽车产业碳排放总量先于国家碳减排承诺,于2028年左右提前达到峰值,到2040年排放总量较峰值下降60%以上;以智能网联新能源汽车为主体的交通体系朝着‘零事故、零伤亡、高效率’发展;新能源汽车到2040年渗透率达80%以上,加快推进汽车产业全面电动化进程;车路云一体化智能网联汽车基础设施生态体系成熟健全,高级别自动驾驶汽车产品实现大规模应用;汽车科技创新实现教育、科技、人才协同融合发展,中国成为全球汽车科技原始创新策源地,原始创新能力引领全球;建成创新引领、数据驱动、协同高效、韧性安全、低碳可持续的现代化汽车产业集群,实现高端化、智能化、绿色化发展;中国品牌全球竞争力大幅提升,关键零部件企业与全球产业体系深度融合,进入世界汽车强国前列。”

而在此之下5大技术群路线的判断,是对5-15年尺度的未来“划重点”。

节能技术群:未来5-15年,

内燃机仍将是汽车的重要动力来源

节能技术群方面的判断认为,应推进节能低碳多路径并举发展,未来5-15年,内燃机仍将是汽车的重要动力来源。到2040年,含内燃机乘用车(HEV、PHEV、REEV)销量在乘用车新车销量中的比例仍将有三分之一左右;到2035年,传统能源乘用车实现全面混动化;到2040年,混合动力汽车在传统能源商用车新车占比将超过65%,低碳零碳商用车的渗透率也将达到15%以上。

“节能技术群的总体目标非常明确,即通过系统性的技术革新,为汽车产业在2060年前实现碳中和奠定坚实基础。为了实现这一总目标,我们为乘用车和商用车规划了清晰且差异化的技术路径。”中国汽车工程学会监事长、中国汽车工程研究院股份有限公司原董事长,节能技术群召集人李开国告诉记者,“对于乘用车,我们的核心策略是‘动力升级,混动是重点’。对于商用车,由于应用场景复杂,我们采取‘多动力并存’的务实路径。”

据张进华介绍,在本领域中,汽车节能技术将向动力来源多元化、能源效率最大化、控制方式智能化方向发展。高效动力系统迭代升级将推动热效率进一步突破,混动专用发动机最高热效率可达48%;零碳燃料与传统能源互补支撑多元动力体系并行发展;多材料混合结构集成设计与新材料应用深化轻量化发展;智能技术赋能将促进能量管理全局动态优化。预计到2040年,传统能源乘用车新车平均燃料消耗量将达到3.5L/100km。

“我想特别强调一个本次路线图的新增关键指标——乘用车和商用车平均碳排放强度。这是一个核心修订亮点,首次设立了明确的碳排下降目标:到2040年,乘用车平均碳排放强度要比2024年下降60%,重型长途牵引车(49t)新车平均碳排放强度下降41%。”李开国告诉记者,“这个指标的科学性体现在采用热值折算法,将电力消耗也折算为碳排放量。这意味着,我们对纯电动车、插电混动车的评价不再只看电耗或油耗,而是统一到了一个更终极的‘碳’的尺度上。”

新能源技术群:未来5-15年,

新能源汽车成为汽车市场主流产品

新能源技术群方面判断“未来5-15年,新能源汽车成为汽车市场主流产品”,坚持电动化战略方向不动摇。

从产品角度来看,预计2040年,新能源乘用车渗透率达到85%以上,其中BEV占80%;新能源商用车的应用场景将从当前的城市、短途场景不断拓展至中长途场景,到2040年,新能源商用车渗透率达到75%左右;到2040年,燃料电池汽车将实现从当前的万辆提升至十万辆、百万辆的阶梯式突破,总体规模达到400万辆以上。

智能网联技术路线群:

未来5-15年,智能网联汽车

进入市场化发展快车道

智能网联技术路线群方面判断未来5-15年,智能网联汽车进入市场化发展快车道。预计基于AI的端到端架构和支持模仿/强化学习的数据闭环将成为智能驾驶主流解决方案,并将进一步实现可解释、可进化,叠加可实现全方位情境感知和跨生态全局交互的全面认知智能座舱,汽车将转型为“智能移动空间”。车路云一体化的智能网联技术日益成熟,网联协同应用场景沿着“辅助信息交互-协同感知-协同决策控制”的路径纵深发展,场景覆盖度、安全可靠性不断提升,与单车智能协同支撑无人驾驶大规模安全应用。

从具体产品形态及渗透率角度看,预计2030年,L2级及以上智能网联乘用车在新车中全面普及,L2级及以上智能网联商用车新车市场渗透率将在2030、2035年分别超过50%、85%;具备L3/L4级功能的智能网联乘用车在2035年达到70%以上;具备L4级功能智能网联商用车在2035年超过35%;具备L4级功能的自动驾驶营运车辆新车销量在2030、2035年分别实现十万辆级/百万辆级规模;到2040年,L4级在智能网联汽车新车中全面普及,L5级智能网联汽车开始进入市场。

共性支撑技术群:未来5-15年,

共性支撑技术将向智能化、集成化、跨域融合转型

共性支撑技术群判断认为,未来5-15年,共性支撑技术将向智能化、集成化、跨域融合转型。智能底盘将向着形态多元化、部件线控化、控制智能化的方向升级,电子电气架构向功能架构集中化、硬件架构模块化、软件架构服务化方向发展,汽车芯片技术将朝高性能、高集成度、低功耗方向演进,车用操作系统将向一体化融合迈进,支撑形成开源开放、软硬芯垂直整合的生态体系。

智能制造技术群:2040年,

全面支撑汽车制造智能化转型

汽车制造技术路线图首次与汽车产品技术路线图并立也成为此次《路线图3.0》的一大看点。智能制造技术群首创“汽车智能制造发展水平分级方法”以及实施方法论。在参照并符合国家智能制造的整体架构与标准的基础上,充分考虑汽车产业的特殊性,对汽车智能制造的总体水平以及各领域的发展状况进行全面、客观、精准的分级、分析和落地指引。

“汽车智能制造的总体目标包括四方面:一是提质、增效、降本、低碳,这是本质追求。二是制造全过程各环节一体化打通,这是前进方向。三是建设智能制造生态,这是基本形态。四是支撑‘新汽车’打造与升级,这是最终目的。”世界汽车工程师学会联合会终身名誉主席,清华大学车辆学院教授、汽车产业与技术战略研究院院长,《路线图3.0》专家咨询委员会委员、智能制造技术群召集人赵福全告诉记者。

根据该领域预测,汽车智能制造生态也将重塑产业分工、合作关系及商业模式;行业将出现满足用户个性化需求的“新汽车”。“新汽车”的正式提出无疑引起了行业的极大关注。“路线图以‘新汽车’来表征全新的汽车产品,并将其定义为:基于数据、具有自进化能力、承载智能移动空间的新物种,这充分彰显了‘新汽车’与传统汽车的本质区别。由此出发,汽车智能制造技术路线图描述的就是,如何打造‘新汽车’的创新体系、相关技术以及方法论。”赵福全指出。

此外,《路线图3.0》从绿色低碳可持续发展、安全高效智慧出行、跨界经济融合发展、和谐友好汽车社会四个方面,提出了汽车产业未来的社会愿景,从新技术、新产品、新产业、新生态、新格局等五大维度提出产业发展愿景。

据了解,中国汽车工程学会于 2023 年 12 月正式启动路线图 3.0 的修订工作,组织来自汽车、能源、交通、材料、通信、人工智能等领域的 2000 余位国内外专家参与其中,历时 18 个月,历经 200 多场专题培训会、专家研讨会、组间协调会、集中审稿会的充分研究与系统论证得以最终完成。

《路线图3.0》的发布提出了面向“十五五”及未来15年的汽车产业发展愿景、总体目标与技术路径,将为我国汽车技术创新与产业发展提供全局性、系统性的行动指南,也将为全球汽车产业的转型升级贡献中国智慧。

来源:中国汽车报